L’esilio di Dante Alighieri rappresenta un capitolo cruciale della sua vita, un evento che ha plasmato la sua opera e la sua visione del mondo in maniera indelebile. Condannato a morte in contumacia nel 1302 da un regime guelfo nero ostile, il sommo poeta si vide costretto a trascorrere il resto dei suoi giorni lontano dalla sua amata Firenze, peregrinando per l’Italia settentrionale e trovando rifugio presso diverse corti signorili.

Questa drammatica esperienza segnò Dante profondamente, sia come uomo che come artista. Da un lato, l’esilio lo espose a un panorama variegato di esperienze e culture diverse, ampliando la sua visione del mondo e arricchendo la sua opera di nuove sfumature e riferimenti. Dall’altro lato, lo sradicamento dalla sua terra natale e l’incessante nostalgia per la patria perduta provocarono in lui un dolore lacerante, che permea in modo struggente molte delle sue opere, in particolare la Divina Commedia.

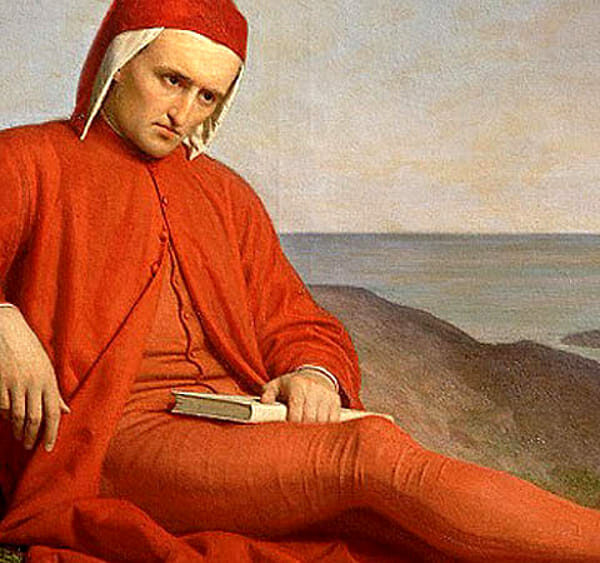

La figura di Dante, esule errante alla ricerca di un rifugio sicuro, assume così una valenza universale, divenendo metafora della condizione umana, del travaglio dell’anima in cerca di redenzione. La sua opera immortale, impregnata di questo profondo dolore e di un anelito struggente per la giustizia, continua a risuonare con forza nei cuori e nelle menti di lettori di ogni epoca, trasmettendo un messaggio di speranza e riscatto che non conosce tempo.

L’esilio di Dante, pur nella sua drammaticità, ha dunque paradossalmente contribuito a renderlo il poeta universale che conosciamo, forgiando la sua sensibilità e donandogli una profondità di visione che ha reso la sua opera un faro inestimabile per l’umanità.